国民健康保険料

令和7年度国民健康保険料

令和7年度国民健康保険料納額通知書は6月中旬頃世帯主宛に郵送予定です。

令和7年4月から令和8年3月までの保険料を「令和7年度」として表記しています。

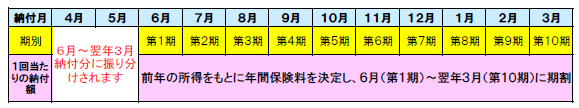

お支払いは6月~翌年3月までの年10回になります。年度途中で加入・喪失した方は、加入月数分の保険料を請求いたします。なお、令和7年1月2日以降に和泉市へ転入された方等などには、7月以降に保険料変更通知を送付する場合があります。

世帯主が国民健康保険に加入されていない場合でも、納付義務者である世帯主宛に通知しています。

保険料率について

令和7年度大阪府統一保険料率

| (全加入者) | (全加入者) | (40歳以上65歳未満) | |

| 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | |

| 所得割額 【前年の基準総所得金額にかかるもの】 |

9.30% | 3.02% | 2.56% |

| 均等割額 【被保険者1人につきかかるもの】 |

34,424円 | 11,034円 | 18,784円 |

| 平等割額 【1世帯につきかかるもの】 |

33,574円 | 10,761円 | 0円 |

| 賦課限度額 【1世帯あたりの年間の上限額】 |

650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |

40歳以上65歳未満の人は、介護分保険料が加算されます。

40歳以上65歳未満の人は、介護保険第2号被保険者となり、医療分保険料・後期高齢者支援金分保険料に介護分保険料が合算され、国民健康保険料として世帯主に納付していただきます。なお、今年度中に40歳となる人の介護分保険料については、40歳となった月(1日生まれの人は誕生月の前月)から介護分保険料が計算されます。40歳となる月以降に介護分保険料を計算し、改めて更正後の保険料額を通知させていただきます。また、今年度中に65歳となる人の介護分保険料については、65歳の誕生月の前月(1日生まれの人は誕生月の前々月)までの月数分を計算し、3月までの月割で均等となるように賦課しています。

基準総所得金額の計算方法

基準総所得金額とは、給与所得、事業所得、雑所得(年金等)などの前年の総所得金額に加えて、分離課税として申告される土地・建物等の譲渡所得、株式の配当・譲渡所得、先物取引に係る雑所得、山林所得を合計した金額から基礎控除(43万円)を除いた金額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除せず、分離長期・短期譲渡所得の特別控除は控除します。なお、退職所得は含みません。

国民健康保険料の所得割算定に用いる基準総所得金額は、税の課税標準額とは異なります。各種所得控除(扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除等)の適用はなく、基礎控除(43万円)のみ所得から差し引きます。

基準総所得金額の主な算出方法は次のとおりです。基礎控除の適用は一人につき一度のみとなります。

令和7年度和泉市保険料計算例

世帯主の夫Aさん(45歳・給与収入300万円)

妻Bさん(37歳・給与収入80万円)

子Cさん(10歳の場合)

- Aさんの基準総所得金額

給与所得控除後の額 2,020,000円-基礎控除額430,000円=1,590,000円 - Bさんの基準総所得金額

給与所得控除後の額 250,000円-基礎控除額430,000円=0円 - Cさんの基準総所得金額0円

給与所得控除後の額はこちら(PDFファイル:109.1KB)

医療分

- 所得割:1,590,000円×9.30%=147,870円

- 均等割:34,424円×3人=103,272円

- 平等割:33,574円

- 合計=284,716円

後期高齢者支援金分

- 所得割:1,590,000円×3.02%=48,018円

- 均等割:11,034円×3人=33,102円

- 平等割:10,761円

- 合計=91,881円

介護分

40歳以上65歳未満の人のみの計算となります。

- 所得割:1,590,000円×2.56%=40,704円

- 均等割:18,784円×1人=18,784円

- 合計=59,488円

年間の保険料

年間の保険料は、284,716円+91,881円+59,488円=436,085円

1か月あたり約36,340円、10回払いで1期あたり約43,608円となります。

保険料の簡易試算について

こちらから、令和7年度の簡易試算を行うことができます。

75歳となる人は国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行します

国民健康保険の資格のある人が75歳となれば、その誕生日に、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行するため、国民健康保険の資格は喪失します。75歳となる人の国民健康保険料は、75歳の誕生月の前月まで計算されます。

- 75歳になる方以外に国民健康保険の資格がある人がいない場合

誕生月の前月まで国民健康保険料を賦課します。 - 75歳になる方以外に国民健康保険の資格がある人がいる場合

誕生月の前月分までの国民健康保険料を、6月から翌年3月までの10か月に分けて賦課します。

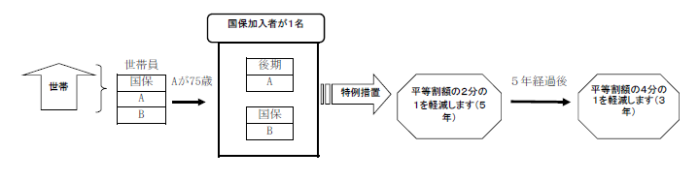

後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置について

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険加入者の保険料負担を軽減する経過措置が設けられています。内容は下記のとおりです。

- 国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したときに、残った国民健康保険加入世帯が単身世帯の場合は、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額を2分の1とする経過措置が設けられました。

- 国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したときに、保険料の政令軽減の判定に移行された人の人数及び所得についても判定基準に追加され、世帯構成や所得状況に変わりなければ、従前と同じ割合の軽減がうけられる経過措置が設けられました。

- 会社・職場の健康保険などに加入している人が後期高齢者医療制度へ移行したときに、その被扶養者が65歳以上で国民健康保険へ加入する場合は、保険料の所得割額を賦課せず、均等割額・平等割額が2分の1となります。なお、すでに同一世帯で国民健康保険に加入している人がいる場合は、所得割額を賦課せず、均等割額が2分の1となります。

注意

1の経過措置期間は5年で、5年経過後は、平等割額を4分の3として3年延長となります。

- 1・2の経過措置については、世帯主変更等があった場合には、取り消しとなります。

- 3の経過措置については、世帯内での異動(加入・喪失)により減免額が変更となる場合があります。

- 3において、国民健康保険組合に加入している人が後期高齢者医療制度に移行した場合は当制度の対象外です。

国民健康保険の喪失の届出は速やかにお願いします

会社・職場の健康保険などに加入された場合は、国民健康保険の喪失の届出が必要です。届出がないと保険料が請求されたままになります。届出窓口は和泉市役所保険年金室又は和泉シティプラザ出張所です。

またオンラインによる届出も可能です。オンライン届出はこちら

喪失届出時に必要なもの

・会社、職場の健康保険証または資格確認書や資格情報のお知らせ(コピー可)

・国民健康保険被保険者証または資格確認書

国民健康保険法の規定により、保険料の賦課について2年間の期間制限が定められているため、その年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、その年度分の保険料は金額を変更することができません。

例)令和5年5月から社会保険に加入していたが、届出が令和7年8月になった場合。

令和5年度第1期の納期(令和5年6月30日)の翌日から起算して2年を経過した日(令和7年6月30日)以降は金額変更できないため、令和5年度(令和5年4月分~令和6年3月分)の保険料は返金できず、未納分の保険料は納付いただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501

大阪府和泉市府中町二丁目7番5号

和泉市 市民生活部 保険年金室国民健康保険担当

電話:

資格給付グループ 0725-99-8128(直通)

賦課徴収グループ 0725-99-8129(直通)

保健総務グループ 0725-99-8169(直通)

ファックス:0725-45-9352

メールフォームでのお問い合わせ

更新日:2025年04月10日